一、概述

肺炎支原体肺炎(mycoplasma pneumoniae pneumonia, MPP)目前是我国 5 岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)。国家卫生健康委于 2023 年 2 月发布了《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)》,各地卫生健康部门和医疗机构积极贯彻落实,在儿童 MPP 诊疗中发挥了重要作用,各级医院均积累了一定经验,但目前临床仍面临一些问题。为此,国家卫生健康委、国家中医药局组织国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)及全国相关专家,结合既往经验以及 2024 年儿童 MPP 的特点,在《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)》的基础上作了修订。该诊疗指南为原则性指导,在实施过程中,需结合患儿的具体情况进行诊疗。

二、定义

肺炎支原体肺炎(MPP):指肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)感染引起的肺部炎症,可以累及肺泡和肺间质,也可以累及支气管和细支气管。

大环内酯类药物无反应性肺炎支原体肺炎(macrolide-unresponsive MPP, MUMPP):指 MPP 患儿经过大环内酯类抗菌药物正规治疗 72h,仍持续发热,临床征象及肺部影像学无改善或呈进一步加重的 MPP。原因与 MP 耐药、异常免疫炎症反应以及混合感染等有关。临床及时识别 MUMPP 更有利于早期有效的治疗,减少重症和后遗症的发生。

重症肺炎支原体肺炎(severe MPP, SMPP):指符合重症 CAP 诊断标准和 / 或有发生后遗症风险的 MPP。

危重肺炎支原体肺炎(critically ill MPP):指患者病情迅速进展、出现呼吸衰竭或危及生命的肺外并发症,需要进行生命支持治疗的少数 SMPP。国外文献也将此类 MPP 称为暴发性肺炎支原体肺炎(fulminant MPP, FMPP)。

三、传播途径

儿童患者从密切接触的亲属及社区开始流行,容易在幼儿园、学校等人员密集的环境中发生。经飞沫和直接接触传播,潜伏期 1~3 周,潜伏期内至症状缓解数周均有传染性。

四、发病机制

发病机制尚未完全阐明,目前认为主要机制有两种:MP 直接损伤和宿主异常的免疫应答反应。MP 侵入呼吸道,利用黏附细胞器附着于细胞表面,通过释放氧自由基、社区获得性呼吸窘迫综合征毒素等机制造成呼吸道上皮的直接损伤;宿主对 MP 感染的异常免疫应答可通过自身免疫反应、过敏反应、免疫复合物形成等多种途径导致肺和肺外组织的免疫损伤。宿主异常免疫应答在 SMPP、FMPP 以及肺外并发症的发生中起了重要作用,也造成 MPP 临床和影像学的多样性。国内大环内酯类抗菌药物耐药的 MP 感染较普遍,可能是导致 SMPP 以及 MUMPP 发生的主要原因之一。

五、病理表现

成人文献显示轻症患者肺泡腔内有中性粒细胞浸润,重症患者肺泡腔和肺泡壁还伴有淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞浸润,肺泡壁增厚和水肿,后期肺泡壁有纤维组织沉积,肺泡腔内出现纤维蛋白以及息肉样机化组织,导致机化性肺炎。支气管、细支气管受累表现为上皮细胞坏死和脱落,纤毛破坏,管壁水肿,管壁及黏膜下淋巴细胞和 / 或巨噬细胞浸润,呈 “套袖样” 改变,也可有中性粒细胞浸润,管腔内浸润细胞类似肺泡腔,此外含有黏液物质,后期上皮细胞被增殖的成纤维细胞替代,后期管腔和管壁存在纤维组织,导致闭塞性细支气管炎 / 闭塞性支气管炎。

六、临床表现

MPP 多见于 5 岁及以上儿童,5 岁以下儿童也可发病,1 岁以下少见。以发热、咳嗽为主要临床表现,可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等。发热以中高热为主,持续高热者预示病情重。咳嗽较为剧烈,可类似百日咳样咳嗽,早期多为干咳。部分患儿有喘息表现。早期肺部体征可不明显,随病情进展可出现呼吸音降低和干、湿性啰音。

SMPP 多发生于病程 1 周左右,伴有肺内外并发症,若出现塑形性支气管炎(plastic bronchitis, PB)、中等 - 大量胸腔积液、大面积肺实变和坏死、肺栓塞(pulmonary embolism, PE)时,患者可出现气促或呼吸困难,肺栓塞的患者还可出现胸痛和咯血。肺外并发症可发生于皮肤黏膜、神经系统、血液系统、循环系统等,出现相应受损的表现。

少数 MPP 可发展为危重症,多以呼吸困难和呼吸衰竭为突出表现,与急性呼吸窘迫综合征、大气道发生 PB、弥漫性细支气管炎以及严重 PE 等有关,可同时合并严重肺外并发症。极少数患者以严重肺外并发症为主要表现,肺部表现轻。

七、影像学表现

影像学表现是临床判断病情和评估预后的主要依据之一。

MPP 早期胸片或胸部 CT 主要表现为支气管血管周围纹理增粗、增多、支气管壁增厚,可有磨玻璃影、“树芽征”、小叶间隔增厚、网格影等。肺泡炎性改变则依肺泡受累的范围而异,可有磨玻璃样阴影、斑片状、节段乃至大叶性实变,常见肺不张,可伴有肺门影增大,重者可合并胸腔积液。单侧病变较双侧多见,病灶内可伴或不伴支气管充气征,肺实变时呈现中 - 高密度影,实变面积越大、受累肺叶越多则密度越高。多种形态、大小不等和密度不均的病灶可混合出现。可伴有黏液嵌塞征。

部分 MPP 可表现为局限或弥漫性细支气管炎特征,胸部高分辨 CT(HRCT)显示为小叶中心结节影、“树芽征”、分支样线条征、细支气管扩张以及马赛克征象,可同时伴有支气管炎症,出现支气管壁增厚和分泌物堵塞。

MPP 出现肺内并发症时,如 PE、坏死性肺炎(necrotizing pneumonia, NP),可出现相应的影像学改变(见并发症)。

八、可弯曲支气管镜下表现

可弯曲支气管镜(简称 “支气管镜”)下表现与病程以及病情严重程度有关。轻者支气管黏膜充血、水肿,有小结节突起,管腔可有分泌物。MUMPP 和 SMPP 患者支气管腔可存在黏液栓,甚至完全堵塞管腔(并发塑形性支气管炎),黏膜可坏死、脱落或溃疡形成(常预示肺组织也坏死),更严重者软骨破坏和裸露,部分病例约在病程 2 周后出现管腔通气不良、增生、狭窄和闭塞,狭窄和闭塞可呈永久性,即发生闭塞性支气管炎后遗症。

九、一般实验室检查

外周血白细胞总数早期一般正常,后期可轻度升高。SMPP 患者可出现中性粒细胞比例、CRP、LDH、D - 二聚体、某些细胞因子以及铁蛋白升高,与病情严重程度有关,是过强免疫炎症反应的标志,也可能与细菌等混合感染有关。一些 SMPP 患者可有白蛋白降低,可出现心肌和肝损伤等异常指标。

十、MP 病原学检查

核酸检测:核酸分子诊断包括 DNA 或 RNA 检测,一旦感染,即呈阳性,敏感性和特异性高,是最重要的早期诊断方法。早期门诊患者,咽拭子采样即可,但应注意采样质量。痰液和支气管肺泡灌洗液标本可用于住院病人,由于 RNA 随病原体死亡而降解,可作为评价 MP 感染转归的指标。

血清抗体 IgM 检测:可作为诊断依据,MP-IgM 抗体一般在感染后 5-7 天出现,故本方法不适于病程 5 天内的早期诊断,也不适合于患有免疫功能低下的 MPP 早期病原学诊断。颗粒凝集法(particle agglutination, PA 法)是实验室测定血清 MP-IgM 抗体的主要方法,单份血清抗体滴度≥1:160 可以作为 MP 近期感染的标准。测定 IgM、IgA、IgG 等亚类抗体的酶联免疫吸附法、化学发光法对诊断 MP 感染也有价值,但阳性折点国内尚无统一标准。因抗体在部分患者体内持续存在,使得对短期内再次感染的阳性判断造成困扰。

免疫胶体金法:结合临床表现和流行病学,可作为门诊早期筛查依据,阳性提示 MP 近期感染,适合门急诊患儿快速筛查。但敏感性不足,患者体内含量较低时可能造成漏检,阴性不能完全排除 MP 感染。

十一、MP 的耐药性检测和临床意义

确定 MP 耐药的金标准方法是使用固体培养阳性的菌落进行抗菌药物最低抑菌浓度测定,这在临床实践中很难开展。MP 对大环内酯类抗生素耐药机制可能与 23S RNA 基因 2063、2064、2617 位点等碱基突变相关。我国临床耐药性检测 2063 或 2064 位点突变,但所检测的耐药状况与临床疗效并不完全一致,尤其是轻症患者,其临床结局可能还与大环内酯类药物的免疫调节作用以及病程自限等因素有关。因此,检测阳性有可能并不提示为真正耐药,需结合病情轻重、大环内酯类药物治疗反应等综合判断。另外,大环内酯类药物无反应患者不一定均为耐药,部分患儿是由于机体发生了过强的免疫炎症反应需糖皮质激素或支气管镜治疗,或需引流胸腔积液或混合感染。

十二、诊断

符合以上临床和影像学表现,结合以下任何一项或两项,即可诊断为 MPP:

MP-DNA 或 RNA 阳性。

单份血清 MP 抗体滴度≥1:160(PA 法);病程中双份血清 MP 抗体滴度上升 4 倍及以上。

十三、鉴别诊断

(一)与病毒性肺炎鉴别

腺病毒(ADV)肺炎:多发于 6 月 - 2 岁儿童,重症患儿中毒症状重,多有喘憋,早期听诊肺内呼吸音减低,主要鉴别依据为流行病学史和病原学检查。但需警惕,腺病毒可以与 MP 混合感染,这种情况在部分患者中可能会进一步加重病情,并增加遗留后遗症的发生风险。

流感病毒肺炎:以流感流行季节多见,多有流感或疑似流感患者接触史,以发热、上呼吸道感染症状起病,随后出现咳嗽加重、呼吸困难和肺部体征,影像学有时与 MPP 类似。呼吸道标本病原学检查甲型或乙型流感病毒抗原或核酸阳性可确诊。

新型冠状病毒肺炎:流行病学史突出,胸部 CT 最常见的表现是磨玻璃影、以肺外带为主的多发小斑片影、间质改变,严重者可出现肺实变,主要依据流行病学和病原学检查鉴别。

(二)与细菌性肺炎鉴别

肺炎链球菌(SP)和金黄色葡萄球菌(SA)等细菌引起的重症肺炎常在病程初期尤其是 3d 内出现白细胞总数、中性粒细胞占比、CRP、PCT 明显升高。细菌性肺炎引起的空洞常发生于病程 1 周左右,而 MPP 多在 2 周以后,鉴别主要依据病原学检查。MP 可与细菌混合感染。

(三)与肺结核鉴别

个别重症继发性肺结核与 SMPP 很类似,鉴别困难,需要病原学检查确诊,当治疗反应不佳时,应考虑到肺结核的可能性。一般情况下,肺结核病史相对较长,咳嗽相对不重。影像学表现为:原发性肺结核存在纵隔或肺门淋巴结肿大;继发性肺结核常有空洞形成;结核性胸膜炎出现中到大量胸腔积液时,常不伴肺实变。一般根据结核接触史,临床表现和影像学表现不难鉴别,必要时进行 PPD 试验、γ 干扰素释放试验鉴别以及痰液和支气管 - 肺泡灌洗液病原学鉴别。

十四、常见肺内外并发症的早期识别和诊断

(一)肺内并发症

塑形性支气管炎(PB):PB 是引起 SMPP 和 FMPP 的重要原因之一,严重程度取决于塑形物的大小和位置,塑形物如发生在大气道,可威胁生命,是 FMPP 机械通气效果不佳的主要原因之一。PB 也是 SMPP 和 FMPP 患儿遗留闭塞性支气管炎的重要原因之一。PB 更多见于有个人 / 家族过敏体质者。早期识别和诊断:当 MPP 患儿出现持续高热、喘息、气促或呼吸困难,肺部呼吸音减弱或消失,严重者存在三凹征,皮下气肿,胸部影像学显示整叶高密度均匀一致的肺实变以及肺不张时,需考虑本病,支气管镜检查可确诊。

肺栓塞(PE):可独立发生肺内和肺外血栓栓塞性疾病如肺动脉栓塞、肺静脉栓塞,还可同时并发心脏血栓、脑栓塞、脾栓塞、周围血管栓塞等。PE 是发生 NP 的原因之一,也是遗留肺不张和机化性肺炎的重要原因。早期识别和诊断:当 MPP 患儿存在持续高热、或出现肺炎不能解释的呼吸困难、低氧血症,胸部影像学提示大叶均匀一致高密度实变或胸膜下楔形实变时,需警惕本病。发生胸痛和 / 或咯血,D - 二聚体≥5mg/L(正常参考范围 0-0.55mg/L)有助于诊断。计算机断层摄影肺血管造影、核磁共振肺血管造影、通气灌注扫描检查显示肺血管内充盈缺损,远端肺血管分支减少或消失,可确诊。

胸腔积液:积液量多少不等,多为单侧,一般不形成包裹性积液。当出现持续高热、胸痛、呼吸急促时,需考虑本病,进行胸部超声或 X 线检查可明确诊断。胸水检查白细胞总数轻度升高,以中性粒细胞或淋巴细胞为主,蛋白含量升高、糖含量正常。出现血性胸腔积液时,应警惕 PE。

坏死性肺炎(NP):主要表现为持续高热和咳嗽,严重时出现低氧血症及呼吸困难。早期识别和诊断:MPP 患儿出现持续高热、超过一个肺叶约 2/3 以上,尤其是整叶均匀一致高密度肺实变,CRP、LDH 等明显升高者,高度提示有发生本病的可能。当胸部 X 线或肺 CT 在肺实变区域出现无液气平的多发含气囊腔或薄壁空洞时可诊断。强化 CT 可出现低密度坏死区域。空洞多发生于病程 2 周以后,支气管胸膜瘘及肺大疱等少见。

支气管哮喘急性发作:MP 是诱发哮喘发作的重要原因,尤其是有个人或家族过敏史的患儿。如 MP 感染过程中出现明显喘息、气促、呼吸困难时,应考虑本病,可根据既往病史、对支气管舒张剂的治疗反应及支气管舒张试验等依据确诊。

混合感染:混合感染多见于 SMPP 和病程后期,有报道病程 10d 内细菌检出率约在 10% 左右。MP 可以与腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒和流感病毒等混合感染,MP 合并腺病毒感染一般病情重。混合细菌以肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等为主,混合耐药革兰阴性杆菌感染的报道不多。MP 可合并真菌感染。混合结核杆菌感染罕见。

(二)肺外并发症

神经系统受累:包括颅内感染、脑梗塞、脑病(如脓毒症相关性脑病、急性坏死性脑病等)、急性播散性脑脊髓炎、横贯性脊髓炎、吉兰 - 巴雷综合征等,以脑炎最为常见,当 MPP 患儿出现意识改变、抽搐、肢体活动障碍等症状时,应考虑合并神经系统受累,并进一步进行相应检查。

循环系统受累:包括心脏内血栓、脓毒性休克、心肌炎、心包炎、川崎病、动脉栓塞和静脉血栓形成等。

血液系统受累:包括免疫性血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血、噬血细胞综合征、弥散性血管内凝血等,当外周血出现三系或某一系明显减少时,应注意这些并发症。

皮肤黏膜损害:包括荨麻疹、过敏性紫癜、多形红斑、Stevens-Johnson syndrome、中毒性坏死性表皮松解症(toxic necrotic epidermolysis, TEN)以及 MP 诱发的皮疹黏膜炎(mycoplasma pneumoniae-induced rash and mucositis, MIRM)等。

其他表现:包括肾小球肾炎合并严重循环充血或高血压危象、急性肾损伤、肝功能损伤或肝衰竭、急性胰腺炎、关节炎、横纹肌溶解综合征等。

十五、临床分型

临床分型有利于早期识别重症、危重症以及可发生后遗症的高危人群,有利于指导个体化治疗。

(一)轻症

不符合重症表现者,病程多在 7-10 天左右,一般预后良好,不遗留后遗症。

(二)重症

符合下列表现中的任何一项,即为重症:

持续高热(39℃以上)≥5 天或发热≥7 天,体温高峰无下降或者升高,出现高热;

出现喘息、气促、呼吸困难、胸痛、咯血等之一。这些表现与病变重、合并塑形性支气管炎、哮喘发作、胸腔积液和肺栓塞等有关;

出现肺外器官并发症,但未达到危重症标准;

静息状态下,海平面吸空气时指脉氧饱和度≤0.93;

影像学表现以下情况之一者:

一个肺叶约 2/3 以上的高密度肺实变,2 个及以上肺叶出现高密度实变(无论受累面积大小);

单侧或双侧弥漫性细支气管炎表现,可合并支气管炎(支气管壁增厚,支气管周围渗出,可有黏液栓堵塞形成肺不张)。

临床症状进行性加重,影像学显示病变范围在 24-48h 进展超过 50%;

CRP、LDH、D - 二聚体之一明显升高者;

影像学表现为(1)者,需强调以下 3 点:并发塑形性支气管炎或坏死性肺炎的可能,CRP、LDH 和 D - 二聚体明显升高者,高度提示有发生坏死性肺炎和肺栓塞的可能,本型易遗留闭塞性支气管炎。

影像学表现为(2)的患儿,多有过敏体质,常出现喘息和气促,有混合感染的可能,可迅速发展为呼吸衰竭,是入住 ICU 以及机械通气疗效不佳的原因之一,易遗留闭塞性支气管炎。目前临床医生对 MP 细支气管炎了解相对不足,易误诊和漏诊,需加强认识。

(三)危重症

指存在呼吸衰竭和(或)危及生命的严重肺外并发症,需机械通气等生命支持治疗者。

十六、重症和危重症的早期预警指标

以下指标提示有发展为重症和危重症的风险:

治疗后 72h 持续高热不退;

病情和影像学进展迅速,多肺叶浸润;

CRP、LDH、D - 二聚体、ALT 明显升高,出现的时间越早,病情越重;

治疗后低氧血症和呼吸困难难以缓解或进展;

出现肺外器官受累表现;

存在基础疾病,包括哮喘和原发性免疫缺陷病等疾病;

混合感染者;

抗肺炎支原体肺炎药物治疗延迟。

十七、治疗原则

重点是早期识别和治疗 SMPP 和 FMPP。重症联合治疗的最佳窗口期为发热后 5-7d,经治疗后,在病程 7-10d 以后仍持续发热,病情无好转者,遗留后遗症的可能性大。

(一)一般和对症治疗

轻症不需住院,密切观察病情变化,注意重症和危重症识别。

充分休息和能量摄入,保证水和电解质平衡。正确服用退热药,对于有高凝状态并禁食者,需补充水和电解质。干咳明显影响休息者,可酌情应用镇咳药物。祛痰药物包括口服和雾化药物,也可辅助机械排痰、叩击排痰等物理疗法。

(二)抗肺炎支原体药物

对于明确肺炎支原体肺炎或高度疑似病例(流行病史、发病年龄、咳嗽性质、血常规和 CRP 等经验判断),应及时进行抗肺炎支原体治疗。

大环内酯类抗菌药物:包括阿奇霉素、克拉霉素、红霉素、罗红霉素、乙酰麦迪霉素和乙酰吉他霉素等。轻症或者敏感的重症患儿,选用大环内酯类抗菌药物。阿奇霉素用法:轻症 10mg/(kg.d),qd,口服至 3-5d;重症阿奇霉素可静脉滴注,10mg/(kg.d),qd,连用 5-7d 左右,间隔 3-4d 后可开始第 2 个疗程,总疗程依据病情而定,多为 2-3 个疗程,由静脉转换为口服给药的时机为体温正常、和其他临床症状改善时。对婴幼儿,阿奇霉素的使用尤其是静脉制剂要慎重。大环内酯类抗菌药物治疗后 72h,根据体温情况等初步评价药物疗效。红霉素用法:多为 30-45mg/(kg.d),克拉霉素用法:10-15mg/(kg.d),乙酰麦迪霉素:剂量 30-40mg/kg.d,分次口服,乙酰吉他霉素用法:25-50mg/(kg.d),罗红霉素用法:多为 5-10mg/(kg.d),均推荐 10-14d。

新型四环素类抗菌药物:主要包括多西环素和米诺环素,用于以下情况之一:起病即持续高热,并有重症风险的患者;耐药检测阳性且临床综合判断明确大环内酯类药物耐药者;MUMPP、SMPP 和 FMPP。8 岁以下儿童使用时,需签署知情同意书。多西环素、米诺环素引起牙齿变色等副作用极低,可造成日晒后光敏感现象,使用时应避免日晒,注意胃肠道等副作用。多西环素:推荐剂量为 2mg/(kg. 次),q12h,口服或者静脉,口服和静脉生物利用度大致相同。米诺环素:首剂 4mg/(kg. 次),最大量不超过 200mg,间隔 12h 后应用维持量 2mg/(kg. 次),q12h,口服,每次最大量不超过 100mg。一般疗程为 10d。对于重症和 / 或危重症 MPP,新型四环素类抗菌药物疗程可适当延长,但最长不超过 21 天。

喹诺酮类抗菌药物:主要包括左氧氟沙星和莫西沙星,用于高度怀疑或明确 MP 耐药的 MUMPP、SMPP 和 FMPP 治疗,尤其有发生后遗症风险的住院患者,需要签署知情同意书。国内外文献以及临床使用经验,短期使用(14 天以内)对儿童软骨发育的影响尚不明确,未见确切报道。若新型四环素药物不可及,起病即持续高热者或者明确耐药者,无论年龄,可在初始治疗时,使用口服药物,但无论口服或静脉用药均需要签署知情同意书。左氧氟沙星:6 个月 - 5 岁:8-10mg/(kg. 次),q12h;5-16 岁:8-10mg/(kg. 次),qd,口服或静脉注射;青少年:500mg/d,qd,最高剂量 750mg/d,疗程 7-14d(因为左氧氟沙星在体内的清除与年龄相关,在 < 5 岁儿童体内清除速率约为 > 5 岁儿童的 2 倍)。莫西沙星:10mg/(kg. 次),qd,静脉注射,疗程 7-14d。妥舒沙星:口服 6mg/(kg. 次),bid,最大剂量 180mg / 次,360mg/d,疗程 7-14d。

(三)糖皮质激素治疗

对于控制病情、降低后遗症发生非常重要,不应过早和过晚使用,使用的窗口期较窄(多在病程 5-7d),初始剂量要足,糖皮质激素疗效指标不仅是短期内体温正常,更重要的是肺部影像学好转吸收,避免或减轻后遗症发生。

使用指征:轻症不推荐,用于重症和危重症,一般选择甲泼尼龙。在应用糖皮质激素时,需关注并及时处理混合感染、黏液栓及胸腔积液等并发症。

初始剂量:多为 2mg/(kg.d) 左右,但存在以下情况时:(1)整叶高密度均匀一致实变或者 CRP 超过 100mg/L(正常范围 0~10mg/L,除外混合细菌感染);(2)弥漫性细支气管炎患者出现喘息、肺部广泛湿性啰音、低氧血症。初始剂量推荐 4-6mg/(kg.d),这两类患者如从 2mg/(kg.d) 开始,容易拖延病情,失去最佳治疗窗口期,增加后遗症风险。个别病情更重,可根据病情适当增加初始剂量。糖皮质激素应用后需每日评价疗效,若应用 24 小时体温下降不明显,应考虑是否存在混合感染、是否未完全清理黏液栓、未及时引流胸腔积液、诊断有误等。除外上述情况后,需考虑糖皮质激素剂量不足,可适当增加剂量。减量和疗程:若起始剂量 2mg/(kg.d) 能控制病情者,疗程 7d 左右。若初始剂量为 4-6mg/(kg.d) 等大剂量,待体温正常,炎性指标和影像学好转后,迅速减为 2mg/kg/d,并逐渐减量,疗程可 2-3 周,激素减量要缓慢,过快可引起反复,尤其是并发坏死性肺炎者。在激素使用过程或者减量后反复发热者,要排除混合感染、并发症发生等。

(四)可弯曲支气管镜介入治疗

能及时开放气道,及时清除炎性黏液栓可降低后遗症发生,但应避免过度使用,轻症不推荐。应强调综合治疗而非单一支气管镜的重要性,密度不一致的肺实变应用抗肺炎支原体药物以及糖皮质激素,可控制气道黏液分泌,而非必须支气管镜治疗。

怀疑有黏液栓堵塞和塑形性支气管炎的重症患儿需及早进行。细支气管炎出现大小气道粘液堵塞影像表现,临床有喘息或者高热持续,经其他治疗无效者也需进行。根据综合治疗后气道堵塞情况决定次数。

患儿病情危重、一般情况差、预测黏液栓取出难度大等情况存在时,需全身麻醉,可采用负压吸引、活检钳、异物钳、冷冻、刷取等方法。对于因塑形性支气管炎造成的严重呼吸衰竭,若常规机械通气不能缓解,可在体外膜氧合(ECMO)下进行清除。应做好术前、术中和术后管理。存在塑形性支气管炎、粘膜坏死、病程长病变破坏严重等情况时,应小心操作,术后避免激烈咳嗽,防止皮下气肿、气胸、出血等并发症。重症患儿术后有可能呼吸困难加重,需观察病情变化。

注意支气管镜检查禁忌症,怀疑合并肺栓塞者应慎用。已发生 NP 时,除非怀疑有 PB,一般不建议进行。

(五)静脉注射免疫球蛋白 G(IVIG)治疗

合并中枢神经系统表现、重症皮肤黏膜损害、血液系统表现等严重肺外并发症,混合腺病毒感染的重症 MPP 或存在超强免疫炎症反应,肺内病变严重等可以使用。建议 1g/(kg. 次),qd,疗程 1-2d。

(六)胸腔引流

中到大量胸腔积液者应尽早进行胸腔穿刺抽液或胸腔闭式引流。单纯 MPP 一般不会发生胸膜增厚、粘连和包裹性胸腔积液,无需外科治疗。

(七)预防性抗凝治疗

存在 D - 二聚体明显升高,但无肺栓塞表现的重症患者可考虑使用;MPP 影像有实变要及时评估炎症指标,抗凝治疗要尽早应用;SMPP 和 / 或 FMPP 要注意抗凝治疗。多用低分子量肝素钙 100U/(kg. 次),qd,皮下注射,一般 1-2 周。

(八)混合感染治疗

抗细菌治疗:如高度怀疑或已明确 MPP 合并肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等感染,且耐药的可能性较低,可联合应用第 2、3 代头孢类抗菌药物,不推荐常规联合抗菌药物如糖肽类、噁唑烷酮类及碳青霉烯类等,除非有指征使用;混合革兰氏阴性菌感染多见于免疫功能缺陷者或 SMPP 的后期。抗细菌治疗方案应参考儿童 CAP、HAP 规范和指南。当所使用的抗 MP 药物对混合感染的细菌也敏感时,一般不建议额外加用其他抗菌药物。

抗病毒治疗:混合腺病毒感染时,可应用 IVIG 治疗,是否应用西多福韦根据药物可及性、免疫功能状态以及病情决定。合并流感时,需及时应用抗流感药物。混合鼻病毒和 RSV 等感染,可对症治疗。

抗真菌治疗:原发性免疫功能缺陷患儿、病程长且长期应用大剂量糖皮质激素、气管插管等患儿,可能合并曲霉或念珠菌感染。肺念珠菌感染病情较轻或氟康唑敏感者首选氟康唑,病情较重或氟康唑耐药者可应用卡泊芬净、伏立康唑或两性霉素 B(含脂质体)。肺曲霉感染采用伏立康唑或两性霉素 B(含脂质体)治疗。

(九)其他并发症治疗

PE 治疗:确诊肺栓塞或高度怀疑且生命体征不稳定者需立即治疗,如机械通气,循环支持、ECMO 等,此情况临床少见。在呼吸、循环支持的基础上,再溶栓、取栓或者切栓,联合抗凝。溶栓治疗:可使用重组组织纤溶酶原激活剂(rtPA)、链激酶或尿激酶。高剂量 rtPA:0.1-0.6mg/(kg.h),使用 6 小时,溶栓效果好,出血风险高。低剂量 rtPA:0.03-0.06mg/(kg.h) 开始,最大剂量 2mg/kg,出血风险低。进行肺、心脏、脑栓塞、下肢栓塞等全身或局部溶栓治疗、或者需要介入或手术取栓治疗时,建议多学科协作。抗凝治疗:血流动力学不稳定时,应用普通肝素抗凝,负荷量 75u/kg,静脉滴注(大于 10 分钟)。初始维持量:>1 岁,20u/(kg.h),泵入。溶栓时,普通肝素保持在 10u/(kg.h),溶栓后 30 分钟增至 20u/(kg.h)。无论是否合并其他部位栓塞,血流动力学稳定时,以抗凝治疗为主,常用低分子量肝素钙皮下注射:100u/(kg. 次),q12h,不需要特殊实验室监测。应根据活化部分凝血活酶时间(APTT)调整普通肝素用药,目标为正常值 1.5-2 倍。脾栓塞和肺静脉栓塞上述药物治疗一般能控制。病情平稳后可以选择口服抗凝制剂(华法林和利伐沙班)或低分子肝素,疗程 3 个月左右,应根据病情适当调整剂量和疗程。抗凝治疗需动态监测血栓变化,直至血栓消失方可停止。

NP:关键是治疗关口前移,对预测有 NP 高风险患儿,应积极治疗,降低发生风险。若治疗及时,一般不需要手术切除肺叶。

支气管哮喘急性发作:急性期抗 MP 治疗的同时,使用糖皮质激素,支气管舒张剂等;缓解期治疗可参考支气管哮喘诊疗指南。

神经系统并发症:应根据临床综合征类型给予抗 MP、全身使用糖皮质激素或 IVIG 治疗等。病情重者,应用糖皮质激素联合或不联合 IVIG。大剂量激素冲击治疗仅限于个别危重或常规剂量无效的患儿,2 周内减停。

皮肤黏膜损害:Stevens-Johnson 综合征内科治疗包括抗感染、糖皮质激素(剂量、疗程应结合肺内病变综合考虑)、IVIG 等。皮肤处理、防治眼部并发症很重要,外用含凡士林的软膏覆盖糜烂面,皮损区域应用络合碘或含氯己定的抗菌溶液消毒;有眼部损伤者予广谱抗生素和糖皮质激素眼用制剂;可外用糖皮质激素软膏缓解局部红斑、水肿和疼痛。

(十)危重 MPP 的治疗原则

MPP 诊治中面临的最主要问题是可能出现脏器功能衰竭以及所遗留的后遗症、可发展为儿童和成人期慢性肺疾病,个别危重症患儿甚至导致死亡。

呼吸支持:呼吸衰竭是 FMPP 最常见的器官功能障碍,呼吸支持是 FMPP 最主要的生命支持治疗。轻度呼吸衰竭患者可采用经鼻持续气道正压通气或高流量鼻导管吸氧。无创通气不能缓解的呼吸衰竭或中重度呼吸衰竭应予气管插管、有创通气。怀疑塑形性支气管炎或大量痰栓阻塞者,应尽快行支气管镜检查和治疗。有创通气应采用肺保护性通气策略。呼吸机参数的设置应根据每个患儿发生呼吸衰竭的具体机制和原因决定,常规机械通气不能缓解的呼吸衰竭,可采用 ECMO 治疗。

其他生命支持治疗:根据并发症的类型和脏器功能障碍的具体情况选择,如有休克者根据休克的类型和原因给予抗休克等循环支持治疗;急性肾损伤 II 期以上、液体超负荷 > 10% 且利尿剂治疗无效、危及生命的酸碱平衡和电解质紊乱者应予肾替代治疗(RRT);出现颅内高压者予紧急降颅压治疗,惊厥频繁发作或癫痫持续状态者尽快使用抗惊厥药物控制惊厥发作;大量心包积液应立刻进行心包穿刺或引流;有血栓形成者及时给予抗凝和 / 或溶栓治疗等。

其他治疗:抗 MP、丙种球蛋白、糖皮质激素使用等同前。

(十一)转诊

判断为重症或危重症 MPP 患儿,缺乏生命支持技术及支气管镜介入技术或其他治疗经验不足,应转入有条件医疗机构。

(十二)闭塞性细支气管炎 / 支气管炎的早期识别和治疗

闭塞性细支气管炎(bronchiolitis obliterans, BO):对于上述容易发生 BO 的高危人群,当 MPP 急性炎症控制后,一旦出现下列三项之一,应考虑本病,并进行胸部高分辨 CT 检查确诊:(1)运动耐力下降,或持续喘息或新出现喘息、呼吸费力;(2)肺部湿性啰音不消失,胸骨上窝出现凹陷;(3)肺功能提示小气道阻塞,不能用哮喘、感染等解释。及早应用糖皮质激素是治疗的关键,其他药物的治疗效果尚不确切。病情重者可用冲击疗法,甲泼尼龙 10-30mg/(kg.d),连用 3d,每月 1 次,持续 3-6 个月以上,也可采用甲泼尼龙静脉注射(根据病情采取不同剂量),病情稳定后口服序贯治疗。轻度可应用糖皮质激素雾化吸入或者短期口服。若激素疗效不佳,应及时停用。临床上应进行充分权衡利弊后是否需要进行冲击治疗,并密切监视患者使用激素的不良反应。

闭塞性支气管炎:对于容易发生闭塞性支气管炎的高危人群,当 MPP 急性炎症控制后,无论有无持续咳嗽或气促的表现,当出现以下表现之一时,可诊断本病:(1)支气管镜下发现亚段及次亚段支气管远端闭塞,一些患儿伴有近端管腔扩张;(2)胸部影像学显示肺不张在近 3 个月内变化不明显。对于发生时间短、气管走行无迂曲的膜性闭塞性支气管炎病例,可采用激光消融、活检钳夹及球囊扩张等介入方法实现气道再通。对于镜下诊断 > 3 个月、闭塞远端小气道走行不清、闭塞累及气道广泛者,不建议介入治疗。糖皮质激素具有抑制纤维组织增生,促进其吸收的作用,病程早期(膜性闭塞性支气管炎期)应用可能有效。

(十三)中医药治疗

儿童肺炎支原体肺炎(MPP)属于中医学 “肺炎喘嗽”、“咳嗽”、“风温肺热病” 等范畴。本病病位主要在肺,与心、肝、脾、肾多脏相关。发病早期外邪从口鼻而入,侵犯肺卫,由表入里,引发为风寒、风热闭肺证,多见于轻症 MPP。热邪羁留,湿热凝聚,炼液成痰,痰热互结,热毒蕴结,痰瘀阻肺,引发为湿热、痰热、毒热闭肺证,多见于重症或难治性 MPP。病情进一步加重,气郁血滞,心失所养,导致心阳虚衰证,或邪毒化热化脓引动肝风,导致邪陷厥阴证,多见于危重症 MPP。随病情改善,正气耗伤,形成肺脾气虚证,邪热耗津,气阴亏虚,形成阴虚肺热证,余邪留恋,痰瘀蕴结,形成痰瘀阻络证,多见于恢复期 MPP。本病以宣肺化痰、清热祛瘀、扶正祛邪为主要治则。对于重症及危重症 MPP 患儿,应根据病情需要选择中医或中西医结合治疗。

1. 治疗

1.1 轻症

(1)风寒闭肺证:症见恶寒发热,无汗,呛咳气急,痰白而稀,口不渴,舌质淡,舌苔薄白或白腻,脉浮紧,指纹浮红。治法:宣肺化痰,止咳平喘。推荐方剂:华盖散加减。常用药物:炙麻黄 6g,杏仁 9g,桑白皮 10g,紫苏子 10g,陈皮 6g,桔梗 6g,白前 10g,甘草 6g。加减:痰多者,加法半夏、炒莱菔子;发热口渴,面赤心烦,脉数者,加石膏、黄芩。服法:以上剂量为 3~6 岁儿童推荐剂量,其余年龄段根据患儿年龄和病情酌情加减。每日 1 剂,水煎服,每次 100~200ml,每日 2~3 次,口服。以下处方服法相同(如有特殊,遵医嘱)。推荐中成药:小儿荆杏止咳颗粒、通宣理肺颗粒等。(2)风热闭肺证:症见发热恶风,微有汗出,咳嗽气急,痰黏稠或黄,口渴咽红,舌红,苔薄白或黄,脉浮数,指纹浮紫或紫滞。治法:疏风清热,宣肺开闭。推荐方剂:银翘散合麻杏石甘汤加减。常用药物:金银花 10g,连翘 10g,桔梗 6g,淡豆豉 10g,芦根 15g,炙麻黄 6g,杏仁 9g,石膏(先煎)20g,甘草 6g。加减:咽痛者,加牛蒡子、桔梗;头痛者,加葛根、川芎;热重者,加黄芩、栀子、虎杖;痰黄黏稠者,加枇杷叶、瓜蒌。推荐中成药:清宣止咳颗粒等。 1.2 重症

(1)湿热闭肺证:症见发热,咳嗽,气喘,咯痰不爽,食少腹胀,大便黏腻,小便黄,舌红,苔黄腻,脉濡数,指纹淡紫。治法:清热利湿,开肺定喘。推荐方剂:麻杏苡甘汤合甘露消毒丹加减。常用药物:炙麻黄 6g,杏仁 9g,薏苡仁 15g,石菖蒲 10g,豆蔻 6g,滑石(包煎)15g,黄芩 10g,连翘 10g,甘草 6g。加减:湿重者,加苍术、茯苓;热重者,加黄芩、栀子。(2)痰热闭肺证:症见高热不退,咳嗽,痰黄黏稠,痰涎壅盛,气急鼻煽,面赤口渴,口唇发绀,舌红,苔黄厚,脉滑数,指纹紫滞。治法:清热化痰,泻肺平喘。推荐方剂:麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。常用药物:炙麻黄 6g,杏仁 9g,石膏(先煎)30g,芦根 15g,紫苏子 10g,葶苈子 10g,鱼腥草 15g,桃仁 6g,大枣 10g,甘草 6g。加减:大便秘结者,加大黄、枳实、莱菔子。推荐中成药:金振口服液、小儿肺热咳喘口服液(颗粒)、小儿消积止咳口服液、小儿肺热清颗粒、小儿定喘口服液等。(3)毒热闭肺证:症见高热炽盛,咳嗽剧烈,痰黄稠难咯或痰中带血,气急鼻煽,面赤唇红,烦躁不安,口渴引饮,便秘溲赤,舌红少津,苔黄,脉洪数,指纹紫滞。治法:清热解毒,泻肺开闭。推荐方剂:麻杏石甘汤合黄连解毒汤加减。常用药物:炙麻黄 6g,杏仁 9g,石膏(先煎)30g,虎杖 10g,芦根 15g,蒲公英 15g,鱼腥草 15g,黄连 3g,黄芩 10g,冬瓜子 15g,桃仁 10g,赤芍 10g,甘草 6g。加减:热毒重者,加大青叶、败酱草。推荐中成药:连花清瘟颗粒等。 1.3 危重症

(1)心阳虚衰证:症见面色苍白,口唇青紫,呼吸困难,或呼吸浅促,额汗不温,四肢厥冷,烦躁不安或神志淡漠,舌质淡紫,苔薄白,脉细弱而数,指纹青紫,可达命关。治法:温补心阳,救逆固脱。推荐方剂:参附龙牡救逆汤加减。常用药物:人参(另煎)9g,附子(先煎)6g,煅龙骨(先煎)15g,煅牡蛎(先煎)15g,白芍 10g,甘草 6g。加减:气阳虚衰者,用独参汤或参附汤少量频服以救急;气阴两竭者,加麦冬、西洋参、五味子。(2)邪陷厥阴证:症见壮热烦躁,神昏谵语,四肢抽搐,口噤项强,两目窜视,舌质红绛,脉细数,指纹青紫,可达命关,或透关射甲。治法:平肝息风,清心开窍。推荐方剂:牛黄清心丸加减。常用药物:人工牛黄(冲服)0.3g,黄芩 10g,黄连 3g,地黄 10g,钩藤(后下)10g,桑叶 10g,茯神 10g,栀子 10g,菊花 10g,郁金 10g。加减:昏迷痰多者,加胆南星、鲜竹沥、猴枣散。推荐中成药:紫雪颗粒、安宫牛黄丸、小儿牛黄清心散等。 1.4 恢复期

(1)肺脾气虚证:症见咳痰不爽,食少纳呆,多汗,气短懒言,面白神疲,大便溏,舌淡,苔薄白,脉细,指纹淡。治法:补肺健脾,益气化痰。推荐方剂:人参五味子汤加减。常用药物:人参(另煎)9g,麦冬 10g,五味子 6g,茯苓 10g,白术 10g,半夏 6g,陈皮 6g,甘草 6g。加减:动则汗出者,加黄芪、煅龙骨、煅牡蛎;汗出不温者,加桂枝、白芍;食欲不振者,加山楂、神曲、麦芽。推荐中成药:小儿肺咳颗粒等。(2)阴虚肺热证:症见干咳,少痰,盗汗,低热,手足心热,面色潮红,咽干,舌暗红,苔剥脱,少苔或无苔,脉细数,指纹淡红。治法:养阴清热,润肺止咳。推荐方剂:竹叶石膏汤合沙参麦门冬汤加减。常用药物:淡竹叶 6g,北沙参 10g,玉竹 10g,麦冬 10g,天花粉 12g,扁豆 10g,桑叶 10g,玄参 10g,地黄 10g,白芍 6g,甘草 6g。加减:低热起伏者,加青蒿、银柴胡、白薇;盗汗明显者,加煅龙骨、煅牡蛎、浮小麦等。推荐中成药:养阴清肺口服液等。(3)痰瘀阻络证:症见咳嗽日久,喘息气促,胸闷胸痛,舌质暗红,可见瘀点瘀斑,脉涩,指纹淡紫。治法:化瘀通络,止咳化痰。推荐方剂:桃红四物汤加减。常用药物:桃仁 10g,红花 6g,地黄 10g,当归 10g,川贝母 3g,牡丹皮 10g,赤芍 10g,甘草 6g。加减:久咳者,加蜜百部、枇杷叶、诃子;痰黏难咯者,加浮海石、瓜蒌。 其他具有疏风、清热、宣肺、化痰、祛湿、活血、解毒等功效的中成药,也可酌情在各证型中辨证选用。

2. 中医特色疗法

(1)穴位贴敷疗法:适应症为咳嗽、咳痰、喘促等。推荐药物:桃仁、炒杏仁、炒白芥子、大黄、胆南星,研末,用醋(姜汁醋)等赋形剂调匀,贴敷 2~4 小时。推荐贴敷穴位:大椎、天突、膻中、双肺俞等。(2)中药足浴疗法:适应症为高热、汗出不畅、大便干燥。推荐药物:大青叶、黄芩、板蓝根、葛根、连翘、柴胡、荆芥、紫花地丁、蒲公英。推荐方法:每日 1 剂,水煎外用,每次浴足 15~30 分钟,以头身微微发汗为宜。(3)拔罐疗法:适应症为咳痰喘证,肺部湿啰音难消者。推荐方法:取双侧膀胱经,拔罐。每次 5~10 分钟,每日 1 次。(4)小儿推拿疗法:适应症为发热、咳嗽、咳痰、大便干结等。推荐方法:根据不同症状辨证取穴,急性期选择清肺平肝、豁痰平喘等手法;恢复期选择益肺健脾手法。(5)耳穴疗法:适应症为发热、咳嗽、咯痰、喘息等。推荐穴位:肺、气管、交感、肾、心、胸椎、耳尖等。推荐方法:选择 1~2 组耳穴,予王不留行籽对准穴位紧压,并轻轻按 1 分钟,每日按压 3 次,隔 3 天更换 1 次。 3. 肺康复训练

针对肺炎合并闭塞性细支气管炎、支气管扩张、肺坏死等慢性气道疾病的儿童,可采用中医康复治疗,在专业医师指导下,进行腹式呼吸、太极拳、八段锦、呼吸操等呼吸训练。

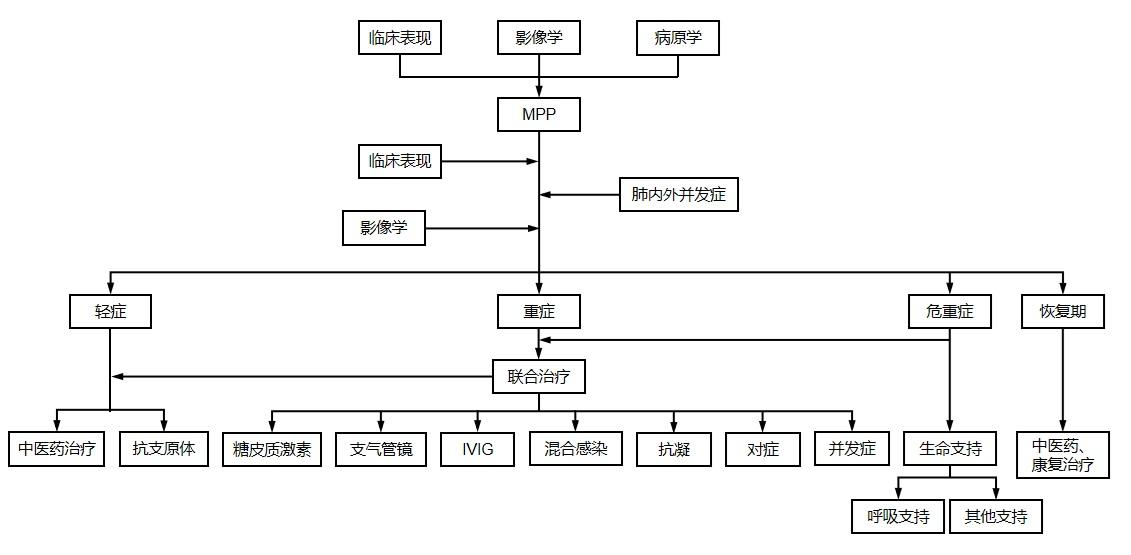

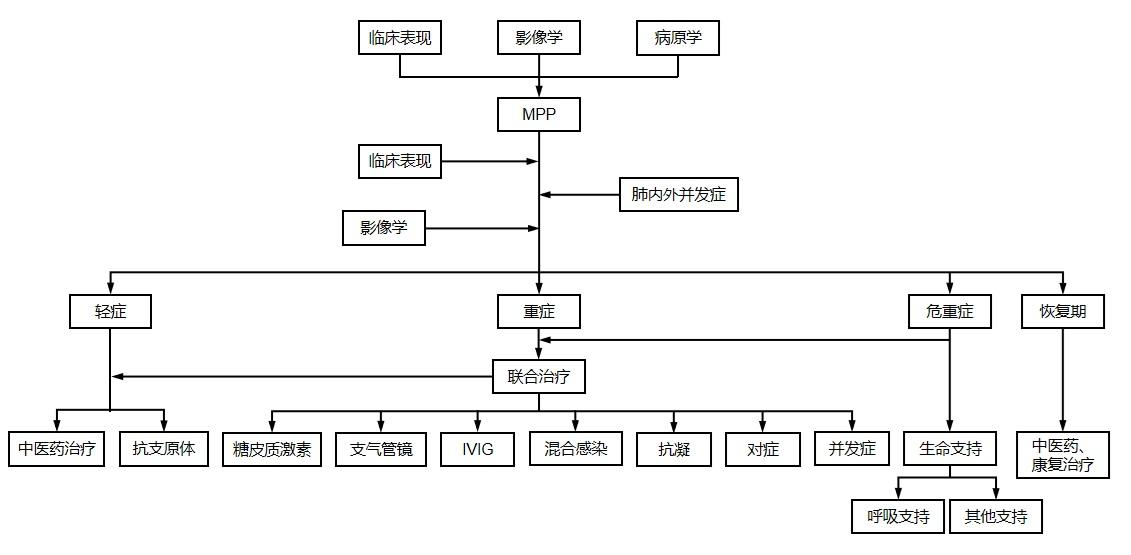

MPP 诊疗流程图

编写与审阅专家组

组长:倪鑫

学术指导:陆权、丁樱、洪建国、陈慧中、刘玺诚

主要执笔:于素平、刘瀚旻、刘恩梅、刘金荣、宋桂华、陈志敏、张海邻、何强、赵顺英、段凤阳、钱素云、高恒妙(按姓氏笔画排序)

主要审阅:任献青、李新民、张建华、陈星、陈艳萍、杨海明、迟磊、邹映雪、孟繁峥、赵德育、赵成松、郝创利、钟礼立、倪鑫、殷勇、董晓艳(按姓氏笔画排序)

参与制定:马兰红、马丽娟、王波、王荃、王力宁、王秀芳、王玉光、王颖硕、邓力、田超、付红敏、成怡冰、成焕吉、戎萍、曲书强、朱春梅、任献青、刘钢、刘建华、刘春峰、闫永彬、汤昱、许峰、孙香娟、孙欣荣、李玖军、李新民、李玉梅、李明、李智平、杨启文、杨京华、杨海明、杨梅、吴润晖、吴力群、邹映雪、宋文琪、张泓、张琪、张建华、张晓波、陆小霞、陆国平、陈星、陈艳萍、陈金妮、陈强、陈德晖、尚云晓、郑跃杰、林丽开、孟繁峥、赵飞、赵德育、胡艳、钟礼立、郝创利、贾晨光、徐子刚、徐英春、殷勇、郭亦男、曹玲、符州、彭芸、董晓艳、舒赛男、薛征、韩志英(按姓氏笔画排序)

内容来源:卫健委